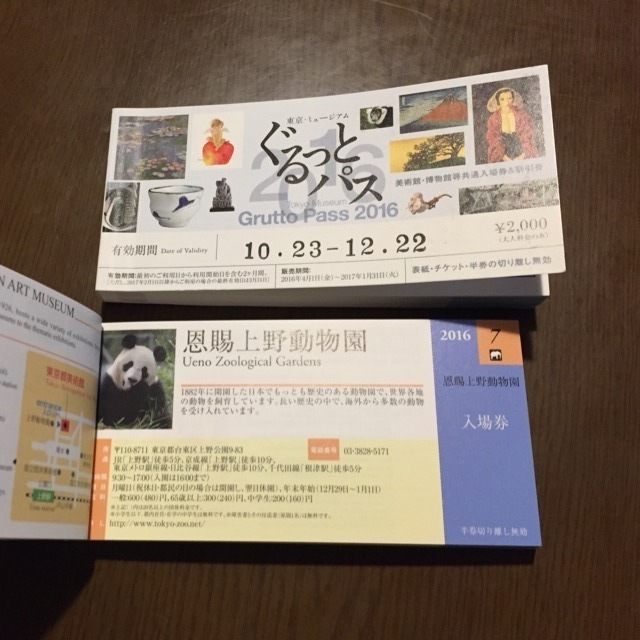

秋薔薇が見ごろだったため、神代植物公園(東京都調布市)と、東京・ミュージアムぐるっとパスの記事が入りましたが、再び和歌山県の観光紹介に戻りたいと思います。

今日からしばらく取り上げるのは「熊野詣(くまのもうで)」。

熊野三山、熊野詣(くまのもうで)とは

霊場「熊野三山(くまのさんざん)」は、和歌山県熊野地方にある「熊野本宮(ほんぐう)大社」「熊野速玉(はやたま)大社」「熊野那智(なち)大社」の三社と、那智大社と密接な関係を持った那智山青岸渡寺(せんがんとじ)、補陀洛山寺(ふだらくさんじ)の二寺を加えた総称で、世界遺産に登録されています。

また、これらに参詣することを「熊野詣(くまのもうで)」と言います。

上のマップの赤丸が、熊野三山。(黄色の補陀洛山寺は未訪問)

上のマップの青丸は、熊野三山と関わりのある神社です。

熊野詣(くまのもうで)は昔、上皇・女院から庶民まで、旅人が途切れることなく詣でる様子から、「蟻の熊野詣」とも呼ばれました。

私達が訪れたのは2016年10月。

東京の羽田空港から7時過ぎの飛行機に乗り、南紀白浜空港へ到着。

午前中は、【南紀白浜エネルギーランド】で遊び、午後からレンタカーで熊野本宮大社→大斎原(昔、熊野本宮大社があったところ)→玉置神社(熊野三山の奥の宮。住所は和歌山県ではなく、奈良県吉野郡十津川村)へお参りに行きました。

順番に紹介していきます。

参拝記

和歌山県観光振興課HPから拝借した、昔の熊野詣参拝ルート。

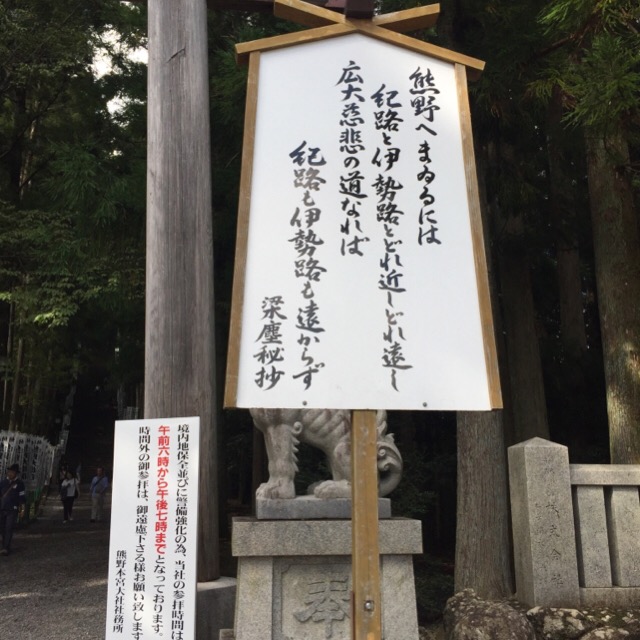

熊野三山を目指す熊野古道は、紀伊路(きいじ)、中辺路(なかへち)、大辺路(おおへち)、伊勢路(いせじ)など、いくつかルートがありました。

熊野三山を目指す熊野古道は、紀伊路(きいじ)、中辺路(なかへち)、大辺路(おおへち)、伊勢路(いせじ)など、いくつかルートがありました。

現在のアクセスマップ。こちらも和歌山県観光振興課HPから拝借。

「伊勢に七度、熊野へ三度 どちらがかけても片参り」と言われた熊野詣(くまのもうで)。

「伊勢に七度、熊野へ三度 どちらがかけても片参り」と言われた熊野詣(くまのもうで)。

昔は紀伊田辺から熊野古道中辺路を15時間くらいかけて徒歩でお参りしていたでしょうが、現代では311号線を車でスイスイ走り、一時間半くらいでつきます。

今日紹介するのは、熊野三山の一つ「熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)」。

全国の熊野神社の総本宮で、世界遺産に登録されています。

公共交通機関で熊野詣をする方は、熊野御坊南海バスHPで路線バス、フリー乗車券、定期観光バスをご覧ください。

車で行く場合、無料駐車場があります。

熊野本宮大社大鳥居。

熊野本宮大社大鳥居。

神が宿る神域と人間が住む俗界との結界です。

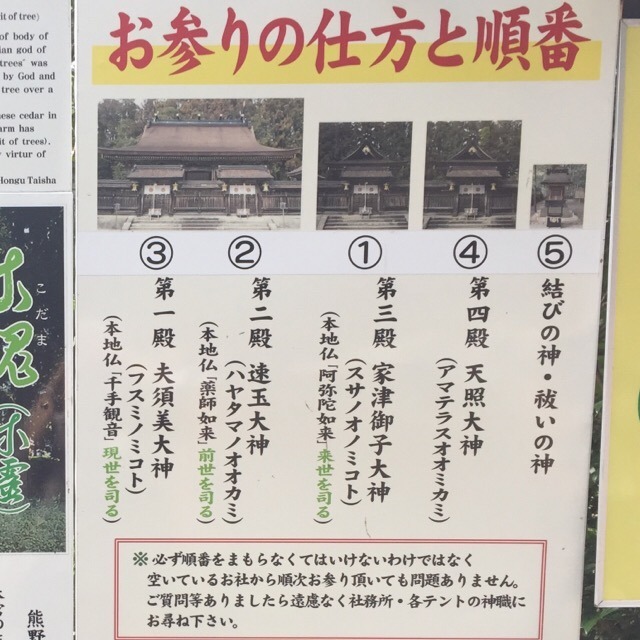

大鳥居前に、参拝の仕方の看板がありました。

大鳥居前に、参拝の仕方の看板がありました。

参道。

参道。

右側通行です。

階段は158段。

まずは、参道の途中にある「祓戸大神(はらえどのおおかみ)」で、お参りをしました。

まずは、参道の途中にある「祓戸大神(はらえどのおおかみ)」で、お参りをしました。

「ご参拝の皆様は左手 祓戸大神をお参りされてから御本殿にお進み下さい」

とあるのですが、気づかずに素通りする方が、とても多かったです。(キョロキョロしながら参道を歩いていて良かった・・・)

この先は御社殿なので、撮影禁止。

この先は御社殿なので、撮影禁止。

熊野本宮大社は熊野三山である本宮(ほんぐう)・速玉(はやたま)・那智(なち)大社の中心で、全国に3000社以上ある熊野神社の総本宮です。

もう一度、お参りの仕方を貼っておきますが、

②中御前(結宮・第二殿) 速玉大神・・・(本地仏 薬師如来 前世を司る)

③西御前(結宮・第一殿) 夫須美大神・・・(本地仏 千手観音 現世を司る)

④東御前(若宮・第四殿) 天照大神・・・(本地仏 十一面観音)

⑤満山社 結ひの神(八百萬の神)・祓いの神

・・・と、神様と仏様両方の名前があるのです。

平安時代の「 本地垂迹思想」(日本の神を仏の仮の姿と考える思想 )と「浄土信仰」の浸透で、神と仏が習合して祀られているからなのだそうです。

「神仏習合とは何か」が、わかりやすいです。

熊野本宮大社のお守り。

熊野本宮大社のお守り。

いろんな種類の八咫烏(ヤタガラス)のお守りがありました。

私はお守りを一つだけ頂き、「オカラスさん」とも呼ばれる熊野牛王神符(牛王宝印)は、【熊野速玉(はやたま)大社(世界遺産)】のほうで頂きましたが、熊野三山(本宮・新宮・那智各大社)それぞれデザインが違うので、全て集めたい方は忘れずにお受けになってください。

一枚500円です。

こちら、拝殿。

こちら、拝殿。

御祈祷や、神前結婚式をしてくださいます。

八咫烏マークがありました。

八咫烏マークがありました。

拝殿の近くにあった、八咫烏ポスト。

拝殿の近くにあった、八咫烏ポスト。

音無紙(熊野の手漉き和紙)で作られた葉書や、葉書として投函できる八咫烏ポスト絵馬を、社務所で販売しており、八咫烏ポストから手紙を出す場合、「出発の地より心をこめて 熊野本宮」というスタンプを、社務所にて押印してくださるそうですよ。

八咫烏(やたがらす)は神の使いである三本足のカラスで、初代天皇となるイワレヒコを大和(現在の奈良県)の橿原まで導いたという故事から、導きの力を持つとする信仰があるそうです。

八咫烏(やたがらす)は日本サッカー協会のマークとしても有名なので、サッカー守りもありました。

三本足で不思議な八咫烏は「神の使い」とされていますが、裏の意味もあり、

・表の天皇にかわり、裏の天皇に率いられている組織。

・物部氏系列(物部氏の祖神はニギハヤヒノミコト)。

・神武天皇が熊野に入る前から熊野に居た人達。

・苗字も名前も無く、自分達の存在を一切消している。

・目的は古代ユダヤの復活。

という情報が出てくるんですね。

こういう話をすると、歴史ミステリーに関心のない夫は「ソースはどこなの?」とききます。

この情報がどこから来ているのかといいますと、大体、月刊ムーで活躍されている飛鳥昭雄さんか、ユダヤ問題専門の講演者である宇野正美さんなんですね。

・・・で、私は凡人なので、「これは○○だ!」と勝手に断言するわけにはいきませんので、興味を持った方、ぜひご自分で調べてみてください。

初めて熊野御幸をしたのは、907年の宇多法皇。次に992年に花山法王。(御幸とは上皇・法皇・女院の外出の意味)

その後は、白河上皇9回、鳥羽上皇21回、崇徳上皇1回(後白河上皇の兄)、後白河上皇34回、後鳥羽上皇28回、後嵯峨上皇2回と続き、1281年の亀山上皇1回の御幸をもって終結。

200年間で、98回もの熊野御幸があったんですね(主に平安時代末期~鎌倉時代初期が盛ん)。

最多の34回熊野御幸した後白河上皇もすごいですが、24年の在院期間のうちに28回御幸した後鳥羽上皇もすごいですね。

最多の熊野詣をした後白河天皇は、二条・六条・高倉・安徳・後鳥羽の5代にわたって院政をとり、保元・平治の乱、治承・寿永の乱と戦乱をいくつも経験し、武家勢力に対抗しつづけた政治家です。 平家や木曽義仲や源義経や奥州藤原氏を滅ぼし、源頼朝・義経兄弟の仲を引き裂いた方でもあります。

源頼朝は後白河上皇を「日本一の大天狗」と恐れたそうですよ。

その孫の、後鳥羽天皇は、皇位の象徴である三種の神器が揃わないまま治世を過ごしたのだそうです。

→→【伊勢神宮内宮】の記事はこちら・・・三重県伊勢市。ご神体は三種の神器の一つであるヤタノカガミ。

→→【熱田神宮(あつたじんぐう)】の記事はこちら・・・愛知県名古屋市。ご神体は三種の神器の一つであるクサナギノツルギ。

→→【皇居】の記事はこちら・・・東京都千代田区。三種の神器の一つであるヤサカニノマガタマがある。

主に平安末期~鎌倉初期の上皇達が熱心に熊野御幸をしたのは、熊野信仰で御利益にあやかりたかったということももちろんあるでしょうが、源平合戦での熊野水軍の働きはもちろん、熊野に「見方になってほしい」という意味合いもかなりあったんじゃないでしょうか。

そんなふうに、たくさんの上皇が熊野御幸をしましたが、一度は終結します。

江戸時代に入ると、紀州徳川家の藩祖・頼宣が熊野三山の復興に力をいれ、一般庶民の信仰を集めました。(徳川の紋は葵。葵は加茂社。加茂社は加茂氏の氏神を祀り、加茂氏の祖先は賀茂建角身命=ヤタガラス。【増上寺】の宝物館の葵紋展で、徳川家は加茂社の氏子だとハッキリ書かれていた。徳川が熊野の復興に力を入れるのも納得である。紀州徳川家から出た将軍「徳川家茂」は、孝明天皇につき従って1863年に加茂社の祭り「葵祭」に参列している)

→→【紀州徳川家・和歌山城(国の史跡)】の記事はこちら・・・和歌山県和歌山市。徳川御三家の一つ。

→→【賀茂御祖神社(下鴨神社)】の記事はこちら・・・京都府京都市。加茂氏の氏神を祀る御宮。世界遺産。

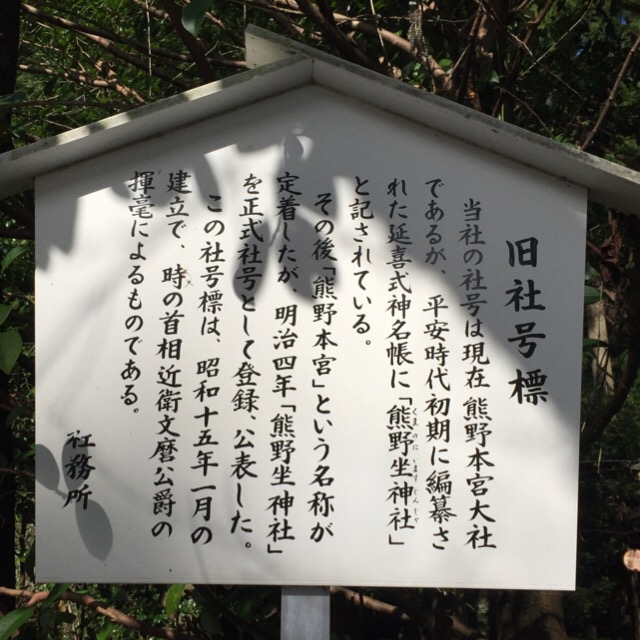

話を熊野本宮大社に戻しますが、もともと本宮大社はここではなく、熊野川の中洲にありました。

けれども、明治以後、山林の伐採が急激に行われたことにより山林の保水力が失われて、大規模な洪水が引き起こされたため、社殿が破損。

現在の地に、四社が祀られることとなりました。

次は、明治22年まで熊野本宮大社が鎮座していた「大斎原(おおゆのはら)」を取り上げたいと思います。

熊野本宮大社から、徒歩10分くらいのところにあります。

前回の続きで、和歌山県の熊野詣(くまのもうで)の紹介です。 今日は、熊野本宮大社から徒歩10分くらい離れた「大斎原(おおゆのはら)」について取り上げます。 熊野三山、熊野詣(くまのもうで)とは 霊場「熊野三山(くまのさんざん)」は[…]

(この参拝記は2016年です)

関連記事

熊野三山の全ての祭神を祀る熊野の別宮的な存在。ここに参詣し、三山を遥拝して、山中の熊野まで行かずに引き返す人々もいたそうです。和歌山県田辺市。

熊野三山の記事はこちら

・熊野本宮大社(世界遺産)の記事はこちら

・大斎原と熊野川(世界遺産)の記事はこちら

・玉置神社(世界遺産・熊野三山の奥宮)の記事はこちら

・神倉神社(世界遺産)の記事はこちら

・熊野速玉大社(世界遺産)の記事はこちら

・飛瀧神社と那智大滝(世界遺産)の記事はこちら

・青岸渡寺(世界遺産)の記事はこちら

・熊野那智大社(世界遺産)の記事はこちら

交通アクセス

熊野本宮大社 各方面からの交通アクセスに、詳しく乗っているのでご覧ください。

東京方面から行く場合、羽田空港から南紀白浜空港までは70分。地方空港なので、料金が高めです。

空港から熊野本宮大社へ、9:28発の1日1便しかない直行バスに乗るか、ほかの時間帯の路線バスに乗るか、予定によるでしょうから東京方面から熊野本宮大社へのアクセスをご覧ください。

公共交通機関で熊野詣をする方は、熊野御坊南海バスHPで路線バス、フリー乗車券、定期観光バスをご覧ください。

車で行く場合、無料駐車場があります。

近くの宿泊施設

川湯温泉 冨士屋。熊野本宮大社から車で10分。川底から出る温泉に入れます。