前回、青森県青森市の小牧野遺跡(こまきのいせき)を取り上げましたので、今日はそれよりも古い時代の遺跡「三内丸山(さんないまるやま)遺跡」を紹介したいと思います。

三内丸山遺跡は、2021年7月に世界遺産登録されました!

旅行記

三内丸山(さんないまるやま)遺跡は、青森駅や新青森駅にも近いです。

私が初めて訪れたのは2015年で、入場料・駐車場代金は無料でした。

2019年春から入場料が必要になり、一般は410円、 高校生と大学生等は200円です。中学生以下は無料。駐車場代金は無料です。

航空写真でもおわかりいただけるように、三内丸山遺跡はとても広いので、見学時間にゆとりをもって行きましょう。

縄文時代の大規模な集落と言えば、青森県の「三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)」。

弥生時代の大規模な集落と言えば、佐賀県の「吉野ヶ里遺跡(よしのがりいせき)」が有名ですね。( 【吉野ケ里遺跡(よしのがりいせき)】の記事はこちら)

三内丸山遺跡の本格的な調査は、1992年から行われました。

もともとこの地に新しい県営野球場を建設する予定だったのですが、土地を調査したところ、大規模な集落跡があることが分かり、1994年に直径約1メートルの栗の柱が6本見つかり大ニュースに!

このことから、県営野球場をこの地に建設するのは止めて、史跡の保存に乗り出したそうです。

史跡をしっかりと保存・整備して、三内丸山遺跡は青森観光に外せないスポットになりました!

素晴らしい判断だと思います!

2023年4月に訪れた際、まだ雪がこんなに残っていました。

遺跡の入り口施設「三内まほろばパーク 縄文時遊館」では、縄文土器の巨大レプリカの前で、記念撮影が出来ます。

「芸術はバクハツだ!」の岡本太郎さんは、縄文文化(中でも火焔型土器)を大絶賛しました。

クネクネぐるぐると不思議な縄文土器の模様ですが、パプアニューギニアのクウォマ族も、似たような模様の土器を作るそうです。

クウォマ族の模様は「自然の精霊」をかたどったもので、日本の縄文土器の模様も、祭祀的な意味があるのかもしれないそうです。

三内丸山遺跡ジオラマ。

2015年に訪れた際、息子がもらったミニ冊子。クイズがいくつか付いていて、勉強になります。

- ムラのおじいちゃんが死んだら、穴を掘って土を盛ってお墓を作る。

- 小さな子どもが死んだら、土器の棺に入れてあげる。

- 特別な人は、円形に石を並べたお墓にする。

- 縄文人の成人男性の平均身長は158cm、女性は149cmだった。

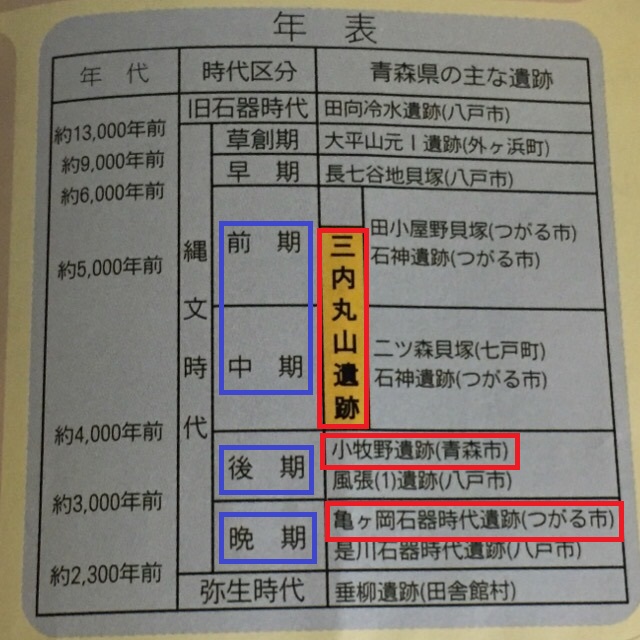

パンフレットから年表を貼っておきます。

三内丸山遺跡は、前期中頃から中期末葉。この遺跡周辺で、縄文人が定住していたのはBC3500~2000年の1500年間にもなるそうです。

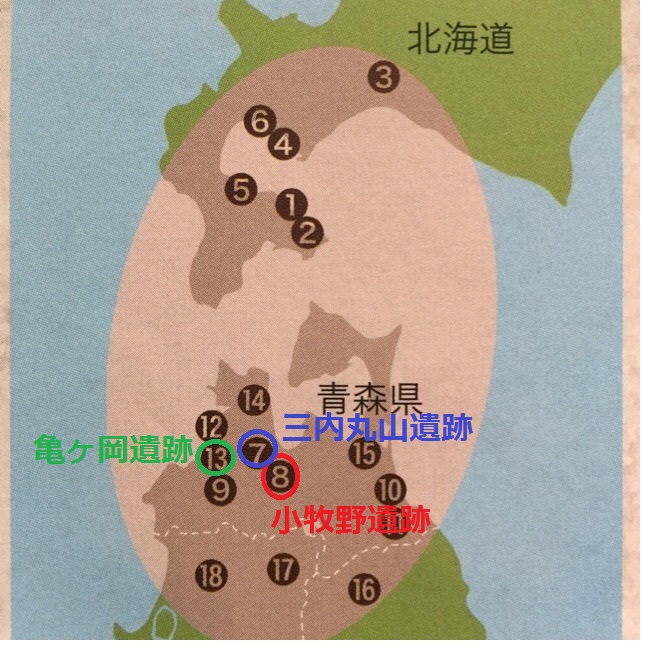

その次の時代が、前回紹介した小牧野遺跡(こまきのいせき)。

そのまた後で、前々回紹介した木造駅のシャコちゃんのモデルとなった遮光器土偶の亀ヶ岡遺跡(かめがおかいせき)へと続いていきます。

それぞれの遺跡の位置。1~18は、「北海道・東北の縄文遺跡群」です。

縄文時代そのものは一万年ほど続き、日本列島全土をほぼ覆う地域(沖縄~北海道)に展開されました。

こんなに持続性のある文化は、世界的に見ても、めずらしいそうです。

ナゾの縄文人・・・。

日本人のご先祖様とも言われていますが、「日本人」にはいろんなルーツがあるようです。(顔つきの濃いのや薄いのや、一つの民族とは思えないところも、確かにある気がする)

・・・まぁ、同じ地球に住んでいますからね。

人の流れは広範囲だったでしょうし、闘争と和合で民族が消えたり混血したりしているでしょう。

様々なルーツのご先祖様達から、現在の「私達(日本人)」へ繋がれた命のバトン。

現在、「日本人」として、仲良く暮らしているのは、とても素晴らしいことであると思います。

三内丸山遺跡ではボランティアガイドが案内してくれます。所要時間は50分で、無料!

縄文時遊館のトンネルをくぐると・・・、

広大な三内丸山遺跡!

パンフレットから拝借。三内丸山遺跡マップ。

見所がたくさんありますが、⑪⑫の大型掘立柱(ほったてばしら)建物跡と、⑤と⑬の大型竪穴住居跡はTVやガイドブックでも有名。

見所がたくさんありますが、⑪⑫の大型掘立柱(ほったてばしら)建物跡と、⑤と⑬の大型竪穴住居跡はTVやガイドブックでも有名。

まずは、③の「南盛土(みなみもりど)」へ。

大量の土器・石器・土偶やヒスイの玉などが土と一緒に捨てられて、約1,000年間で丘のようになった所を切り開いて道にしてくれているので、断面を観察することが出来ます。

全国の縄文遺跡のゴミ捨て場を調べると、動物質食料の骨として、鹿、イノシシの骨だけで70%を占めますが、三内丸山遺跡ではムササビと野うさぎの骨が70%ほど占め、魚なども食べていたようです。

狩猟採取だけで暮らしていたのではなく、集落の近くに栗林を作り、栗、くるみを多食していたようです。

縄文人は狩猟と移住のイメージが強いですが、栗のほか、豆、ごぼう、エゴマ、ひょうたんなども栽培し、ニワトコでお酒も造っていたようです。

豊富な食料を、火と土器を使って煮炊き、保存する技術は、定住化に大きく貢献しました。

マップ⑪の、大型掘立柱(ほったてばしら)の遺跡。(ドームで保存されています)

県営野球場建設をストップして、史跡の保存をするきっかけとなった遺跡で、新聞に大きく取り上げられました。

柱穴は直径・深さともに2m。穴の間隔は全て4.2mに揃えられています。「穴を揃えている」ところが、高い技術をうかがわせますね。

穴の中に直径1mの栗の柱が残っていました。

⑫の大型掘立柱(ほったてばしら)は、さきほどの痕跡から復元された建物です。

推測で復元されているわけですが、実際はどれほどの高さだったんでしょうか。

推測で復元されているわけですが、実際はどれほどの高さだったんでしょうか。

どんな建物だったのでしょうか?

建物として復元されていますが、この柱が本当に建物だったのかはわからないようで、一説ではこの6本の棒で太陽の動き(夏至・冬至)を見ていたのではないか・・・とも言われているそうです。

また、長野県の【諏訪大社】の御柱のような信仰の対象だった、とする説もあるそうです。

・・・いろんな説がありますが、どうなんでしょうね??

私は太陽の動き説かなーと、勝手に思ってます。秋田の【大湯環状列石】と、【黒又山(クロマンタ)】も、太陽の動きを見ていたとする説があるようです。

こちら、⑬の大型竪穴住居。

パンフレットの写真も貼っておきます。上から見ると、大きさが際立ちますね!

中はかなり広くて快適な空間でした。

三内丸山遺跡の竪穴住居は、これまでに550棟以上見つかり、15棟を復元しています。

この集落には500人くらい住んでいたのでは・・・と推定されているそうです。

この集落には500人くらい住んでいたのでは・・・と推定されているそうです。

復元された建物がいっぱいあって楽しかったです。

再び縄文時遊館へ戻り、館内施設「さんまるミュージアム」を見学。

三内丸山遺跡から出土した重要文化財約500点を含む総数約1700点の遺物が展示されています。

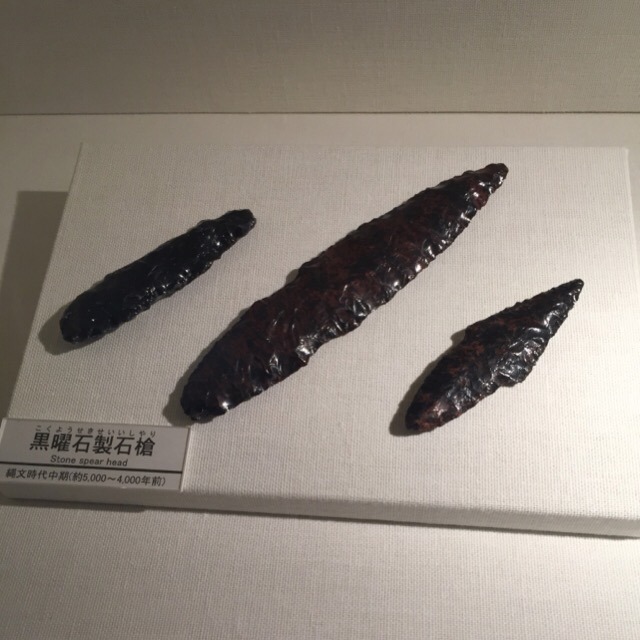

黒曜石製石槍。

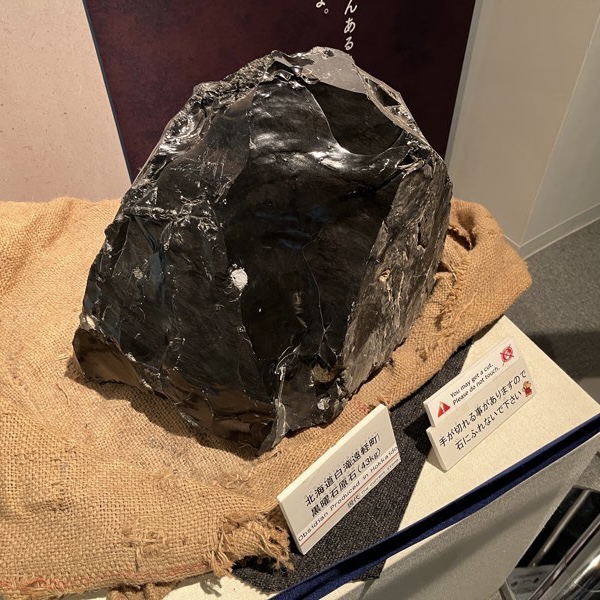

黒曜石の原石! 初めて見ました。

たくさんの土偶。全て縄文時代中期のもの。

重要文化財である、高さ32cmの大型板状土偶。・・・口から何かが出てきそうね。

近くの亀ヶ岡遺跡からは宇宙人?のような「人物像と呼ぶには奇抜すぎるなぁ」と驚いた遮光器土偶(しゃこうきどぐう)が出土しましたが、それよりも昔の時代である三内丸山遺跡の土偶は、シンプルな板状です。

こちら青森県つがる市の亀ヶ岡遺跡から出土した「遮光器土偶(しゃこうきどぐう)」。三内丸山遺跡よりも、後の時代のものです。

この遮光器土偶を模した駅舎が、つがる市にあります。

→→巨大な遮光器土偶の駅舎・木造(きづくり)駅の記事はこちら・・・青森県つがる市。謎の古文書(?)についても書いてあります。

→→遮光器土偶が出土した亀ヶ岡遺跡(また後日、記事を書きます)

三内丸山遺跡からは、板状土偶がたくさん出てきたようです。

出土した土偶は1600点を超えるというから驚きですね。一遺跡の出土例としては、列島最多例なのだそうです。

出土した土偶は1600点を超えるというから驚きですね。一遺跡の出土例としては、列島最多例なのだそうです。

個性豊かな土偶や土器を見ていると、どんな人が作ったのかなーと、大昔の人たちへ親近感がわきますね。

秋田県の大湯環状列石のすぐ近くにある【大湯ストーンサークル館】にもあった、三角形土製品と、キノコ型土製品。

・・・一体、何のために作られたんでしょうね???

たくさんの土器が並べられていて、迫力があります!

編籠(縄文ポシェット)。

私はダイソーの柔らかい「ペーパークラフトバンドキット」でカゴを作ったことがあるのですが、カゴ作りはけっこう時間がかかります。昔の人はヒノキ科の針葉樹の樹皮を細くして作ったようです。材料をそろえるだけでも大変ですね。

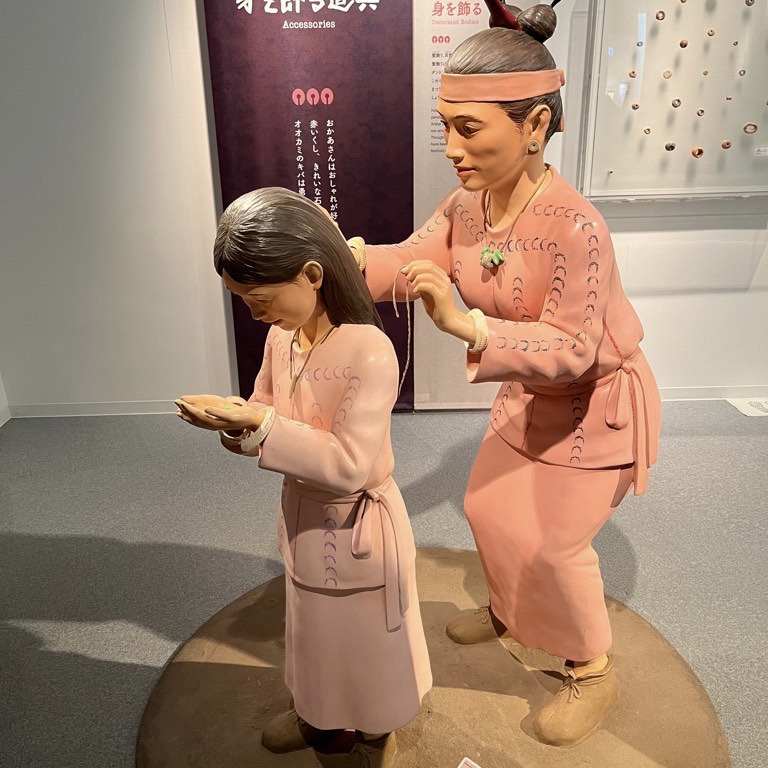

縄文服。結構オシャレですね。

縄文人の母子像。服がピンク色なのは実際にどうだったのかな??と思いますが、いつの時代も母親は娘を可愛がったでしょうね。

私やあなたのご先祖さんは、縄文時代、どこに住んでいたんでしょう???

一般収蔵庫。高さ4mの棚に、出土した膨大な土器や石器などが収蔵されています。

何か、語りかけてきそうですね・・・。

縄文ビッグウォール。約6mの壁面に5,120個もの縄文土器のかけらが散りばめられています!

売店には縄文グッズや、縄文文化関係の書籍が売られていました。

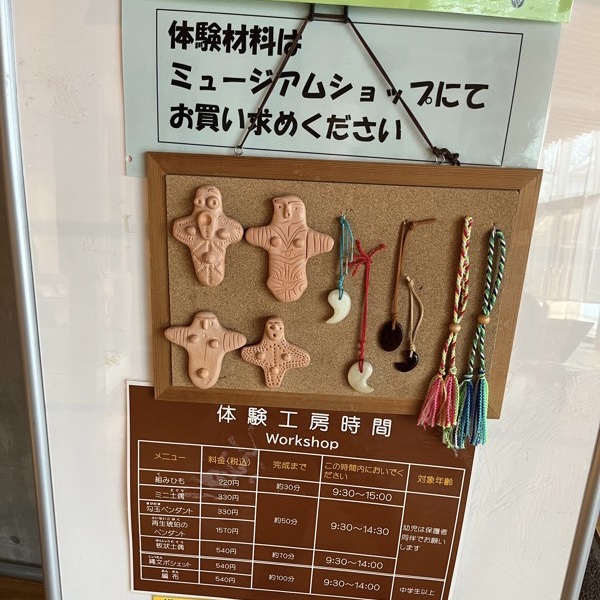

館内には体験工房もあり、組みひも、ミニ土偶、勾玉ペンダント、琥珀のペンダント、盤上土偶、縄文ポシェットづくりなどが楽しめます。娘は勾玉ペンダントづくりを体験しました。組みひも造りも簡単だったのでオススメ。

これらのキットは土産に持ち帰ることもできるので、時間がない方は家で作りましょう♪

縄文シアターは、上映時間8分。

お昼ご飯は館内の「れすとらん五千年の星」で食べました。

一日10食限定の縄文発掘地層パフェ。1500円とけっこうお値段がするのですが、2人でシェアできるサイズ。

パフェの中に栗の甘露煮が入っていたら当たりで、甘露煮をスタッフに見せるとポストカードをプレゼントしてくれるそうです。

わらび餅とマロンホイップが美味で、上に乗っている縄文クッキーが可愛いですね♪

こちらは1500円の発掘プレート。ご飯の中からハマグリの貝殻が出てきた当たりで、ソフトクリームをプレゼントしてもらえます!

ひらたけとなめこの縄文うどんは950円。うどんには栗、どんぐり、長芋が練りこまれています。

あべ鶏の縄文カレーうどんは950円。

以前、「NHKスペシャル アジア巨大遺跡 縄文奇跡の大集落~1万年持続の秘密~」という番組を見ました。

縄文時代は1万年以上も続き、世界的に見てもこれほど長く続いた文明はない。

四大文明にあって、縄文文化に無いのは「農耕」。

およそ2300年前に弥生時代に入り、農耕による貧富の差が出てきて、不安定な時代になっていったそうです。

調和と、循環式の社会が、縄文時代を長く続かせた要因だった。

自然を持続的に活用する方法を、私達は縄文人から学ばなければ破綻してしまう

と番組は締めくくられました。

→→地球環境に科学者ら1万5千人警告 「時間切れが迫る」 ・・・184カ国の1万5364人の科学者らが「世界の科学者による人類への警告」に署名した。この25年間で世界の人口が約20億人増え、様々な環境問題が深刻化したと指摘。地球温暖化が進んで平均気温が約0・5度上昇し、哺乳類や鳥といった脊椎(せきつい)動物は約3割減った。魚など生き物がすめない死の海「デッドゾーン」も広がっているとしている。

声明は、現状維持では取り返しがつかない状態になるとして「時間切れが迫りつつある」と訴える一方、人類は事態好転に向けた変化を起こせるとも指摘。政府や市民がとるべき対策として、二酸化炭素を排出する化石燃料から再生可能エネルギーへの切り替え、食品ロスの削減、子供たちへ環境教育を進めることなど13項目を提言した。

イギリスの初代駐日総領事であるオールコック(初めて外国人で富士山に登った人)は、日本を豊かな土地だと褒めました。

(オールコック著 大君の都より)

「このよく耕された谷間の土地で、人々が、幸せに満ちた良い暮らしをしているのを見ると、これが圧政に苦しみ過酷な税金を取り立てられて苦しんでいる場所だとはとても信じられない。ヨーロッパにはこんなに幸福で暮らし向きの良い農民はいないし、またこれほど穏やかで実りの多い土地もないと思う」

縄文人の一万年(三内丸山遺跡では1500年間)にもわたった生活を支えたのは、日本の豊かな自然環境と、縄文人の優れた精神性だったのではないでしょうか。

なんの見返りも求めず、与えられる自然の恵み。

物言わぬ自然に対し、現代人はゴミの投棄、汚染、乱開発など、恩をあだで返すような事をしているのでは・・・。

熊野本宮大社の旧社地「大斎原(おおゆのはら)」でのお参りに、「人心が神と自然から離れつつある今日」の一文がありましたが、ただ消費し廃棄するのではく、あらゆるものには生命が宿るのだと、感謝して、無駄にしてはいけないのだと思いました。

自然との付き合い方、資源の使い方はもちろん、周辺の人との平和的な関わり方など、大きな転換期に私たちはいるのかもしれませんね。

次は、謎のスポット 新郷村(旧・ヘライ村)「キリストの墓」について書きます。

青森にキリストの墓~~??

(キリストはゴルゴダの丘で死なず、青森に来て、三女をもうけて亡くなったらしい。イスラエルから贈られた石碑まであります。戸来(ヘライ)村は「ヘブライ」から来てる?)

↓

はい、今日は青森県の謎スポット「キリストの墓」の紹介でございます。 ・・・当ブログは2015年の11月に開設したのですが、そのころから「キリストの墓についてまた書きます」といっていたので、一年半くらい延ばし、やっと書きます(;´▽`A[…]

(この旅行記は2015年と2023年のものです)

関連記事

遺跡好きはこちらもどうぞ。

→→【吉野ケ里遺跡(よしのがりいせき)】 日本で一番大きな弥生時代の遺跡!・・・佐賀県。弥生時代の遺跡です。

→→国指定史跡「小牧野遺跡(こまきのいせき)」の記事はこちら・・・青森市。三内丸山遺跡よりも少し後の遺跡です。

→→亀ヶ岡遺跡・・・遮光器土偶が発掘されたところ。また後日書きます。

→→巨大な遮光器土偶の駅舎・木造(きづくり)駅の「シャコちゃん」に会いに行こう! ・・・小牧野遺跡よりも少しあとの遺跡です。遮光器土偶と、亀ヶ岡遺跡についてちょっと書いています。

→→大湯環状列石の記事はこちら・・・日本で一番有名なストーンサークル。秋田県鹿角市。

→→【紀伊風土記の丘。特別史跡岩橋(いわせ)千塚古墳群】 日本一、古墳が密集したところ・・・和歌山県。古墳時代。

青森県の観光紹介です。

→→【青森ねぶた祭り①】 好きだんず、青森ねぶたぁ~♪ アスパム裏の「ねぶた小屋」で記念撮影

→→【立佞武多(たちねぷた)の館】 青森三大ねぶたの一つ「五所川原立佞武多」の展示施設!

→→【弘前ねぷた祭り】 総数約80台! 県内最多のねぷたが運行される

→→【八甲田山雪中行軍遭難資料館】 対ロシア戦を想定した訓練に参加した210名中、199名が死亡。雪山は恐ろしい事を、多くの人に知ってほしい

交通アクセス

青森駅前⑥ 青森市営バス乗り場から乗車、三内丸山遺跡前下車

青森駅前⑦シャトルバス乗り場から「ねぶたん号」乗車、三内丸山遺跡前下車

電車の乗り換えはヤフー路線などでお調べください。

車で行く場合、駐車場は無料です。

料金について

2019年春から入場料が必要になり、一般は410円、 高校生と大学生等は200円です。中学生以下は無料。駐車場代金は無料です。

近くの宿泊施設

ホテルサンルート青森。青森駅出てすぐ。

→

→