さて、前回からの続きで、滋賀県の琵琶湖一周旅行を取り上げます。

黒壁スクエア→海洋堂ミュージアムショップ→豊国神社と回り、次は長浜城です。

旅行記

長浜駅の東側に黒壁スクエアと豊国神社があり、駅の西側に長浜城があります。

長浜城は、豊臣秀吉が初めて築城した城ですが、江戸時代初期に廃城となり、既にありません。

一帯は豊(ほう)公園となっており、児童遊具やテニスコート、梅園などがあります。

ベンチに座って、神奈川の自宅で作ったオニギリをみんなで食べる。

国内旅行とはいえ、5泊6日ですからね~。

それなりにお金がかかるので、「初日のお昼ご飯は、作ったオニギリを新幹線で食べよう!」と思っていたですが、車内で思ったよりもお腹が空かなかったので、カバンの中に残っていたのです。

本当は、黒壁スクエアで何か名物を食べようと思っていたのですが、長浜名物の「サバそうめん」は夫が関心を示さなかったのでした・・・。(私は食べてみたかったなー)

「サバそうめんってナニ?」と疑問に思った方は、ぜひ検索して調べてください。

サバ+そうめんの斬新な料理です。

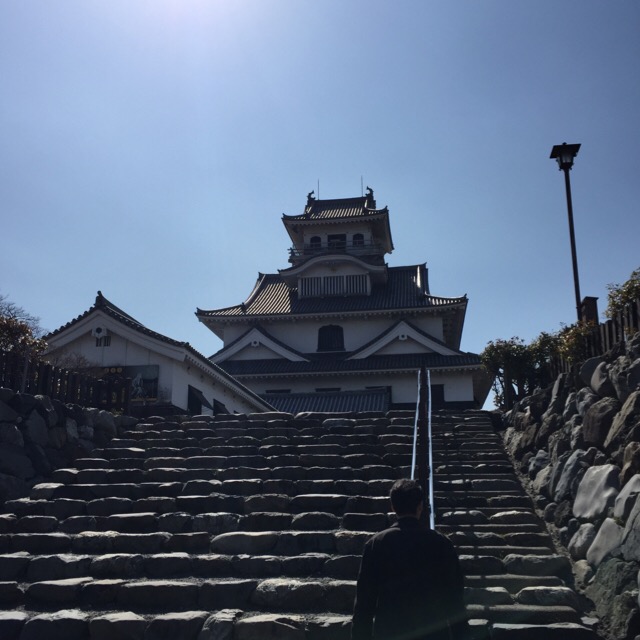

「(遊具で)遊びたい~~」という娘に「お城で記念写真撮ってからねっ」と言い聞かせ、みんなでお城へテクテク。

先ほども言いましたが、長浜城は江戸時代に廃城となって取り壊されたため、存在しません。

ならば、このお城は何よ?というと、1983年に犬山城や伏見城をモデルにして模擬復元されたもので、「市立長浜城歴史博物館」として運営されています。

1983年に誕生ってことは、夫と同い年ですね。

資料館の入館料金は大人400円、小中学生200円です。

本当は中に入りたかったのですが、この後も予定がいろいろあったのであきらめました。

息子が電車好きなので、「長浜鉄道スクエア」にも寄りたかったんですけどね・・・。

長浜駅周辺の観光をじっくりしようと思ったら、一日かかるのではないでしょうか。

石垣も、資料館建設と共に積まれたのかな?

天守閣を模した部分は、立派に作られていました。

うん、なかなか立派!

前回の豊国神社の記事でも書きましたが、小谷城を攻めて手柄を立てた褒美に、秀吉は織田信長から小谷城をもらいました。

小谷城・・・浅井長政の城。長政は死に、その妻であるお市の方(織田信長の妹)と、三姉妹(茶々、初、江)は、逃げて助かった。

しかし、小谷城は雪が積もって寒いので、秀吉は未申の方向にある今浜に城を立てました。

それが長浜城で、秀吉が初めて建てた城で、小谷城で使われていた資材や、竹生島(ちくぶしま)に隠されていた木材などを運んで作られたのだそうです。

小谷城と竹生島、長浜城の位置はこんな感じ。

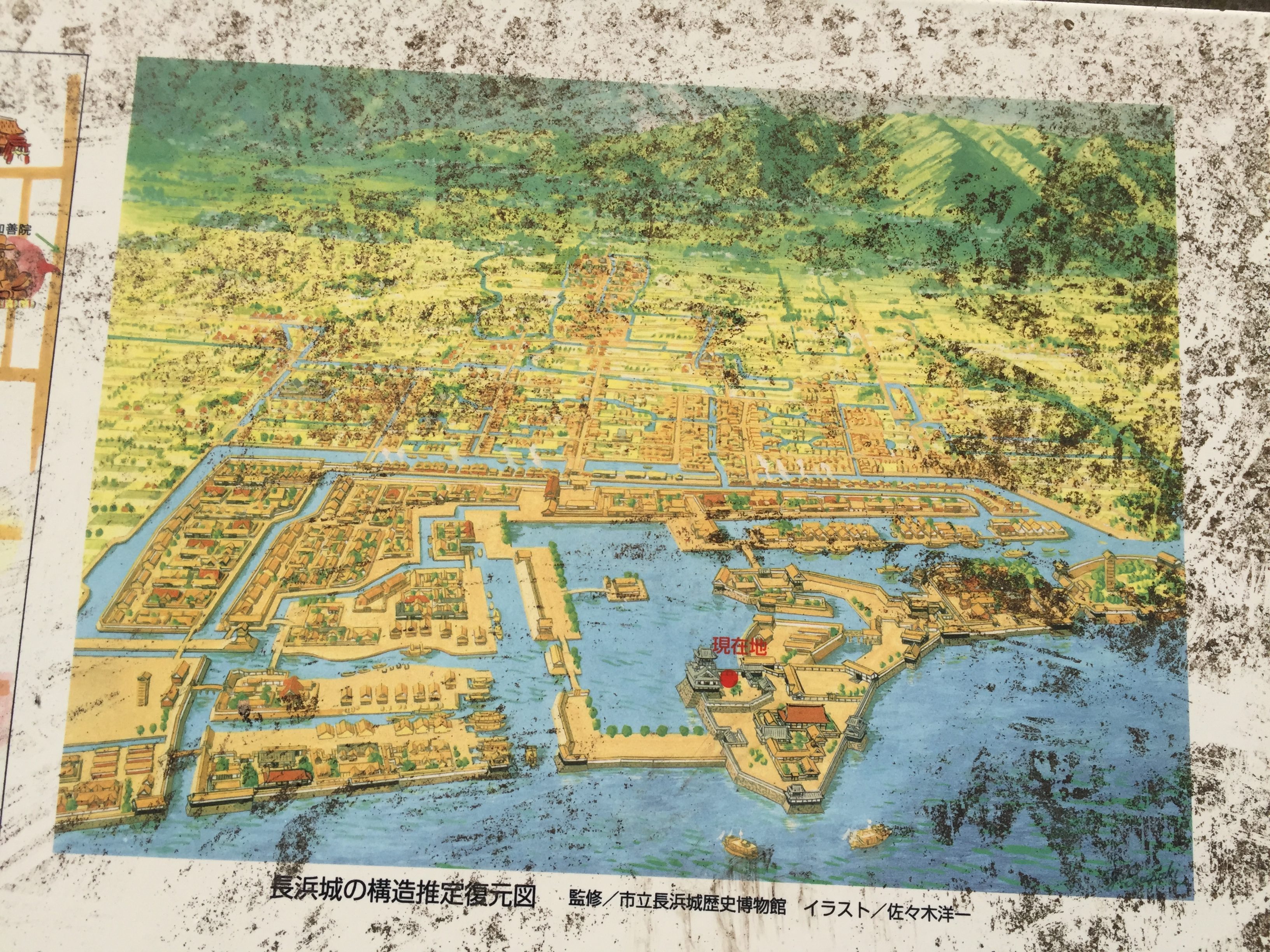

どれほど大きな城だったのかわかりませんが、推定復元図が近くにありました。

汚れすぎ!(^_^;)

手元にウェットティッシュがあったら掃除したかった。

とりあえず汚れを気にせず見て欲しいのですが、水路を巧みに利用した城下町とお城だった事がわかるのではないでしょうか。

後に活躍する石田三成と加藤清正は、長浜城主である秀吉に仕え、ここで育ちました。(加藤清正は秀吉と親戚)

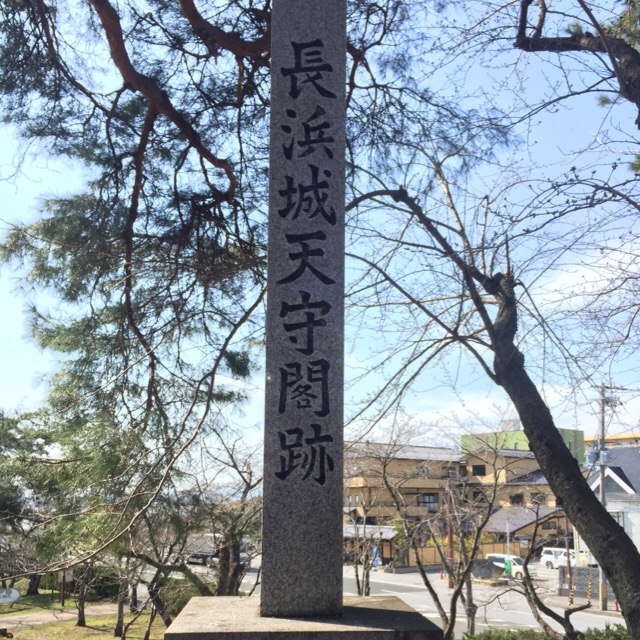

天守閣を模して造られた資料館の隣に、もう一つ丘があります。

「長浜城天守閣跡」の碑と、豊臣秀吉の像がありました。

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康・・・の三英傑は学校でもよく習いましたね。

豊臣秀吉は百姓(足軽ともいわれる)の子供で、織田信長の草履を懐の中で温めて差し出したことから、「おー、よくできたやつよのぉ」と織田信長に「サル、サル」と気に入られ、手柄を立ててのし上がります。

小谷城の戦いでは先陣を切って浅井長政を攻めた手柄で、小谷城をもらい受け、立地が便利な長浜に城を築きました。

有能な部下にも恵まれ、織田信長の居城である安土城にも邸宅を構え(安土城はこちらの記事でご覧ください)、信長にとって欠かせない家臣となりました。

姫路城を改修して中国地方平定に勤めていた矢先、「もう少しで天下統一よ!」までいった織田信長が明智光秀に討たれて死亡(本能寺の変)。

秀吉は岡山から京都までの200kmを大軍団で10日かけて移動し、速やかに明智光秀を討ち、信長に代わって天下統一を成し遂げました。

長浜城は秀吉が初めて築城した城ですが、信長死亡後に開かれた清須会議で、柴田勝家に渡ることになります。

柴田勝家は前回の記事でもふれましたが、お市の方の再婚相手です。(前夫は小谷城主 浅井長政)

秀吉が初めて建てた城は、勝家の甥のものとなりますが、後に秀吉が攻めて降伏させます。

「賤ヶ岳の戦い(秀吉 対 勝家)」後は山内一豊が入り、6年間在城したものの、地震で崩壊。

その後、内藤信成・信正が城主となりますが、大阪の陣の後で廃城となり、長浜城の資材の大半は彦根城築城のための資材へまわされたそうです。

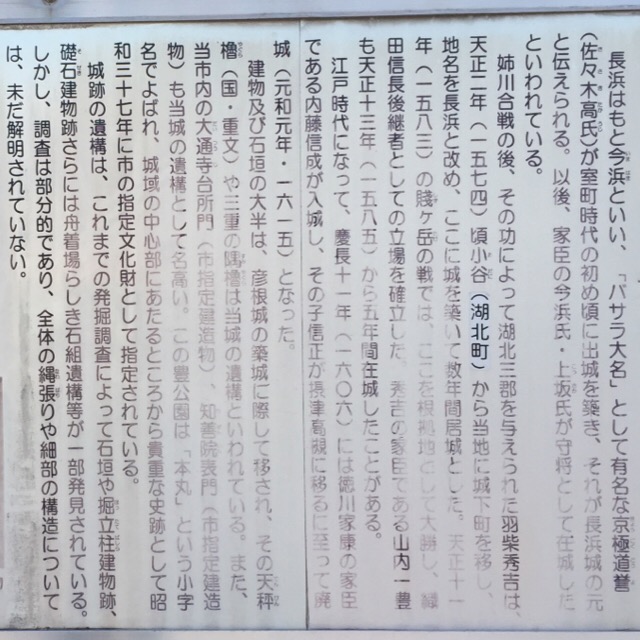

長浜城跡の説明。

もともと「バサラ大名」として有名な京極道誉が出城を作ったのが、今浜(後の長浜)のはじまり。

秀吉が今浜から長浜へと改名したのは、織田信長の「長」からつけたとする説もあるようです。

それにしても、秀吉・・・、百姓(足軽ともいわれる)から、ものすごい大出世なわけですが、「いくら戦上手で、気遣いが上手くて筆まめで、人の心をつかむ抜群のセンスがあったとはいえ、農民出身者がここまで認められる世だったのだろうか」と、疑問に思いませんか。

→豊臣秀吉 ウィキペディアに、秀吉の出身がいろいろ書かれているのですが、はっきりとした出身はわからないのだそうです。

面白いなぁと思ったのは、秀吉と信長の出会い。

織田信長がまだ若かりし頃、斎藤道三の娘である濃姫を正室に迎えていたのですが、政略結婚であったせいかしっくりこず、生駒屋敷の吉乃を愛し、足繫く通います。

この吉乃とは何者かというと、生駒家宗(藤原良房の子孫?)の娘で、生駒屋敷はいろんなところから様々な人が集まる場所であり、ここで信長は秀吉(木下藤吉郎)と出会うことになるのでした。

この時、信長は今川軍と争っており、織田軍3,000~5,000に対し、今川軍は20,000~45,000と、話にならないくらいの差があったのですが、生駒屋敷側から今川軍の情報を得て(?)奇襲攻撃をし、今川義元を討ち取りました。

実は秀吉さん、信長に仕える前に今川方の家臣に仕えていたようで、信長に有利な情報を与えたのではないだろうか・・・と思います。(生駒屋敷に出入りしていた他の者からの情報もあったでしょう)

信長のもとで働くことになった秀吉は、奇抜なアイデアと抜群の機動力で、数々の戦に勝ち、頭角を現します。

秀吉が優秀だったのはもちろんですが、彼についていた土木工事、治水・利水技術に長けた優秀な集団の力も大きかったようです。

このように見ていくと、生駒氏とは、信長に情報、軍資金、さらには秀吉をはじめとする優秀な部下も提供した一族であり、信長の天下統一にはなくてはならない存在であったようです。

長浜城跡にはサルがいます。

豊臣秀吉は信長に「サル」と呼ばれるのが大河ドラマでの定番ですが、実際にそのような記録は無いようで、信長が秀吉の正室のおねに送った手紙に「ハゲネズミ」と書いてあるそうです。

サル似、ハゲネズミ似の他、指が六本あったとする説もあるようです。

容姿がどうであれ、出身がどうであれ、秀吉の大出世は卓越したものであり、彼の発想力、機動力、人心掌握術は、二つとない、かなりユニークな存在であったのではないでしょうか。

人の心をつかむためには、性格の良さや表現方法はもちろん、周りの人間関係も熟知しておかなくてはなりませんから、スパイのような働きをする人が、たくさんついていたんじゃないのかなぁ・・・と思います。(←勝手な想像ですが)

また、秀吉の時代、ポルトガル商人により、5万人の日本人女性が奴隷として売られていたそうです。

秀吉は日本人の奴隷化を食い止めました。

秀吉は、九州遠征に勝手に秀吉軍に同行していたポルトガル人でイエズス会の日本における布教の最高責任者であったガスパール・コエリョを引見すると、次のような四カ条からなる詰問を行っている。

一つ、なぜかくも熱心に日本の人々をキリシタンにしようとするのか。

一つ、なぜ神社仏閣を破壊し、坊主を迫害し、彼らと融和しようとしないのか。

一つ、牛馬は人間にとって有益な動物であるにもかかわらず、なぜこれを食べようとするのか。

一つ、なぜポルトガル人は多数の日本人を買い、奴隷として国外へ連れて行くようなことをするのか

――という四カ条で、同時に秀吉はコエリョに対し追放令を突き付けている。この追放令が出されたことで九州各地や京・大坂にあったイエズス会の教会や病院、学校などが次々に破壊された。

さて、秀吉がなぜこの追放令を出したかだが、その理由の一つに、西欧人たちが胸に秘めた日本侵略の意図を読み取ったからだと言われている。宣教師コエリョが秀吉を博多で出迎えた際、自分が建造させた最新鋭の軍艦に秀吉を乗船させて、自分ならいつでも世界に冠たるスペイン艦隊を動かせると自慢半分、恫喝半分に語ったという。

このとき秀吉は彼らの植民地化計画を瞬時に看破したのであった。

もう一つ許せないのが、日本の大事な国土が西欧人たちによって蚕食され始めていることだった。たとえば、キリシタン大名の大村純忠は自分の領地だった長崎と茂木を、同じくキリシタン大名の有馬晴信は浦上の地をすでにイエズス会に寄進していたのだ。

日本国の支配者たる秀吉にとって、いかに信仰のためとはいえ、外国人に日本の領土の一部を勝手に譲渡するなど言語道断の出来事だった。

西欧人たちがそれを足掛かりとして領地を広げていくことは火を見るよりも明らかだったからだ。

最初に宣教師を送り、続いて商人、最後に軍隊を送って国を乗っ取ってしまうという西欧列強お得意の植民地化計画が今まさに実行されようとしていたのだ。

『九州御動座記』の記録

「日本人が数百人、男女問わず南蛮船に買い取られ、獣のごとく手足に鎖を付けられたまま船底に追いやられた。地獄の呵責よりひどい。──中略──その上、牛馬を買い取り、生きながら皮を剝ぎ、坊主(宣教師を指す)も弟子も手を使って食し、親子兄弟も無礼の儀、畜生道の様子が眼下に広がっている……」

同胞の若者たちが鎖につながれて次々と南蛮船に押し込まれていく光景は大村由己にとってはこれ以上ないカルチャーショックだったに違いない。何とも酷たらしい場面だが、当時の海外に出た西欧の商人にとって有色人種の奴隷交易はなんら恥じることのない商取引だった。

これはそもそも、1452年にローマ教皇がポルトガル人に対し異教徒を奴隷にしてもよい、という許可を与えたことが根底にあるという。

海外に連行されていった日本人奴隷は、ポルトガル商人が主導したケースがほとんどで、その被害者はざっと5万人にのぼるという。彼ら日本人奴隷たちは、マカオなどに駐在していた白人の富裕層の下で使役されたほか、遠くインドやアフリカ、欧州、ときには南米アルゼンチンやペルーにまで売られた例もあったという。

この5万人という数字に関してだが、天正10年にローマに派遣された有名な少年使節団の一行が、世界各地の行く先々で日本の若い女性が奴隷として使役されているのを目撃しており、実際にはこの何倍もいたのではないかと言われている。

こうした実情を憂慮した秀吉はコエリョに対し、日本人奴隷の売買を即刻停止するよう命じた。そして、こうも付け加えた。「すでに売られてしまった日本人を連れ戻すこと。それが無理なら助けられる者たちだけでも買い戻す」といった主旨のことを伝えている。

秀吉は英雄ですね!!!

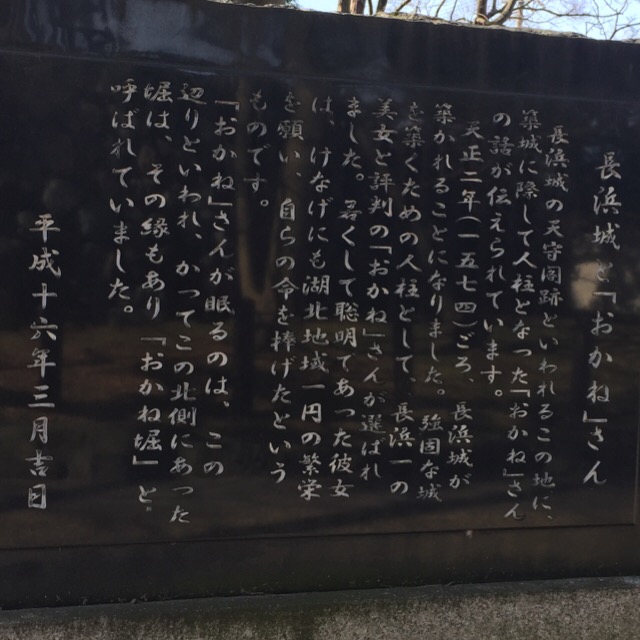

長浜城築城の際に、「おかね」さんという美女が人柱として埋められたそうです。

国守神社。

琵琶湖のふちには、太閤の井戸跡。

初めて見た琵琶湖。

海じゃないかと思わせるような広大さですが、淡水なので無臭。波も穏やか。

息子が貝殻を拾いました。豊公園の浜は漂着物が多かったです。

この日、【奥琵琶湖 菅浦(すがうら)に宿泊した】のですが、漂着物ゼロで、とっても奇麗でした・・・。

散歩をしたり、ベンチで休んだり・・・と、琵琶湖を楽しみました。

そろそろ車に戻ろうかと歩いたら、梅園と石碑がありました。

「長浜城石垣出土地」

昭和44年に湖岸埋め立て工事のため水底の発掘調査をしたら、30数個の巨石が延長約30mにわたって整然と列をなしていることがわかったそうです。

梅と長浜城。

今では「花見」と言えば桜ですが、もともと貴族は梅を愛でていたようです。

桜での花見と言えば、秀吉が死ぬ五カ月前に開催した醍醐の花見。京都の醍醐寺の伽藍に700本もの桜を植えたそうです。

庶民にも花見の習慣ができたのは、もっと後の徳川吉宗の時代でした。

織田信長、秀吉、加藤清正、石田三成が見ていたのは、どんな景色だったのだろう・・・?

と、今から400年前に思いをはせ、車に乗って、余呉湖(よごこ)を目指しました。

長浜城からは、車で40分ほどで、「日本のウユニ塩湖」と呼ばれているらしい・・・。

前回の続きで、滋賀県の琵琶湖一周旅行を取り上げます。 旅の始まりは長浜観光からスタートで、黒壁スクエア周辺と、長浜城を見た後、余呉湖(よごこ)へ向かいました。 →→2018年5泊6日滋賀県琵琶湖一周旅行記の行程はこちら・・・レンタカ[…]

(この旅行記は2018年です)

関連記事

→→2018年・春 滋賀県琵琶湖一周 5泊6日旅行の行程・・・この旅行の行程まとめ。

→→【黒壁スクエア】 琵琶湖一周旅は長浜観光からスタート・・・琵琶湖一周旅の始まり。

→→【安土城跡】 織田信長が天下統一を夢見た城。信長が横死した本能寺の変は謎だらけ・・・秀吉の主である信長が建てた城は、大変奇抜な城だった。

→→【豊国神社】 長浜を栄えさせた豊臣秀吉が御祭神。浅井三姉妹と、秀吉の子供・・・浅井三姉妹と、秀吉の子供について。

→→大阪城・・・また今度書きます。

交通アクセス

長浜駅から徒歩2分ほど。

車で行く場合、豊公園駐車場は普通車3時間以内無料で利用できます。

料金

公園は無料。

資料館の入館料金は大人400円、小中学生200円。

近くの宿泊施設

北ビワコホテル グラツィエ。長浜駅出てすぐ。