昨日、青森の宮城城(?)と和歌山の鬼ヶ島(?)の海底遺跡があるという話をしましたが、今日は沖ノ島の海底遺跡と古代の文字についてです。

通説において文字文明の発祥は約5000年前の古代シュメールの楔形文字と言われている。

ところが、世界最古と言われる楔形文字よりも昔のものかもしれない謎の文字が世界各地で発見されており、その数は23万個にもなる。

ユネスコ岩石芸術学会日本代表の吉田さんはこう推測する。

「8000年か一万数千年前に世界共通の言葉があり、人々は海を経由して自由に動き回り、意思を疎通し、文明が拡散していった」

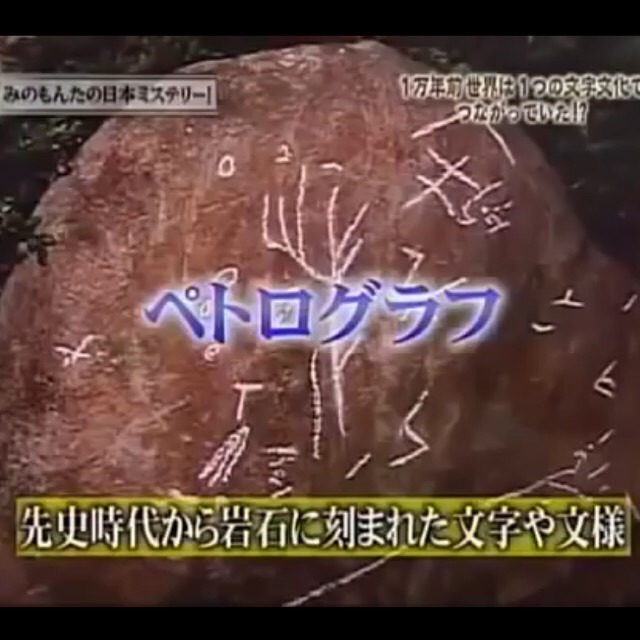

その文字はペトログラフ。先史時代、岩石に刻まれた文字。

シベリアにはペトログラフが刻まれた古石群があり、3万年前にできたと言われている。スペインの遺跡、アメリカの洞窟、日本の九州大分県でも同じ文字がある。

年代を推測すると、日本でいうと縄文時代にあたる。

古代人は万国共通の文字を使用していたかもしれない。

日本のペトログラフは5200個で、そのほとんどが九州に集中している。

九州北部に巨大な文明があったということ。

大分県には、環状列石があり、惑星軌道を示しているらしい。

古代の文明は、高度な幾何学、数理学があったと考えられる。

海の正倉院ともいわれている福岡県沖ノ島では、重要文化財・国宝がおよそ12万点発見されており、その周辺の海底では神殿跡のような海底遺跡が発見されている。

海底遺跡に眠っていた謎の神像は、とあるお寺の本堂に祭られていた。

こちらが、その神像。2体あり、まったく同じ重さ。

一方のみなぜか両性具有。頭には水鳥のような飾り。

古代文明の謎を解くカギだろうか。

・・・おもしろいですね~。

ペトログラフ研究者 吉田さんの書籍はこちら。

・・・私はですね、これは「超古代文明 ムー」の文字なのだと思います。(ムー大陸は一万数千年前に、天変地異で海の底に沈んだ)

興味のある方は、超巨大「宇宙文明」の真相―進化最高「カテゴリー9」の惑星から持ち帰ったかつてなき精緻な「外宇宙情報」という本をご覧ください。

ざっくり説明すると、地球人は小さなバクテリアが進化して誕生したのではなく(進化論はウソ)、過去に宇宙人が、宇宙船に乗って地球に住み着いたものであること。彼らはピラミッドで天候を操作したり、宇宙エネルギーを捕獲して他惑星と交信し、空を飛ぶ船で各地を移動し、高度なテクノロジーと、お金のない文明で、とても平和であった。一万数千年前に天変地異で「ムー」は滅んだが、現代文明よりも大変進んだ文明であったことが書かれています。

・・・で、ここからが大事なのですが、この本は「地球の現代文明は大間違い。物質主義は環境を壊す上、やがては核戦争による相互破壊を引き起こし、地球人は滅ぶ。今すぐに環境問題に取り掛かり、人々は争わないで助け合わないといけません」と警告しています。

関連記事

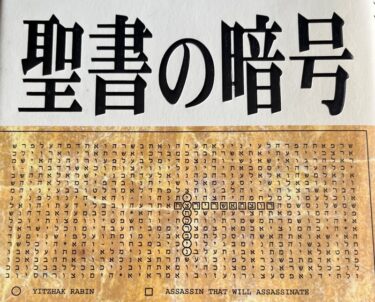

→→【聖書の暗号】 30万4805字の聖書は単なる書物ではなく、コンピュータ・プログラム。日本に大地震? イスラエルには核攻撃?

→→岡本天明が授かった「日月神事」とは何か。三千世界の大洗濯とミロクの世

→→青森の「キリストの墓」に埋葬されているのは、本当にキリストなのだろうか

→→青森に浦島太郎の竜宮城があった??? 和歌山には桃太郎の鬼ヶ島があった???

→→大石神ピラミッドの記事はこちら・・・青森に5万年前のピラミッド?